Über den Schwerpunkt

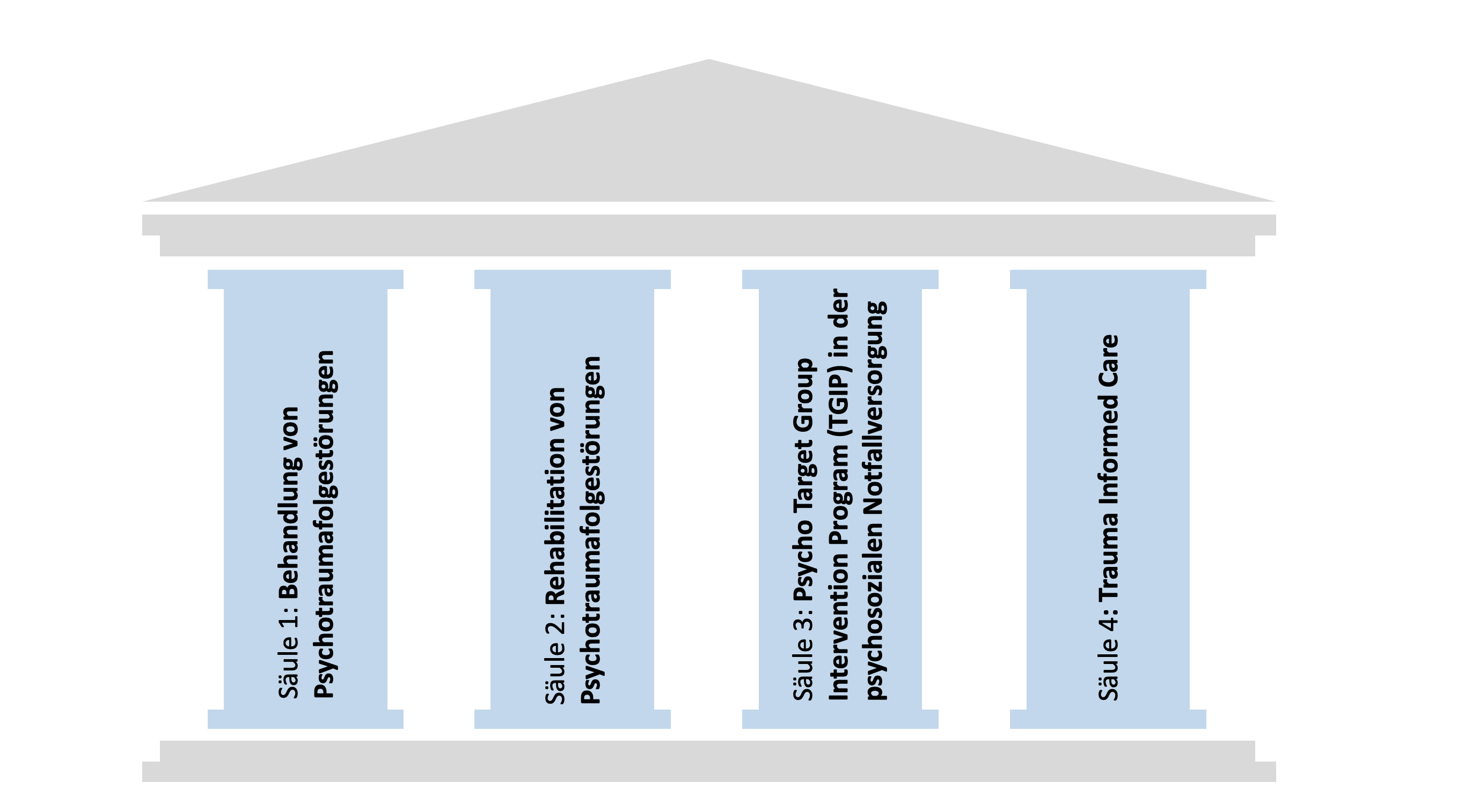

Unsere Arbeitsgruppe vereint Lehrbeauftragte und Kooperationspartner:innen, die in Forschung und Praxis im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie sowie in der sozialen, beruflichen und medizinischen Rehabilitation tätig sind. Die Arbeit ist eng mit der Psychotraumatologie verbunden, die wir in vier zentrale Säulen gliedern.

Säule 1: Behandlung von Psychotraumafolgestörungen

Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf belastende oder traumatische Erfahrungen. Am häufigsten zeigen sie eine hohe Resilienz – sie verarbeiten das Erlebte ohne langfristige psychische Beeinträchtigungen.

Ein kleinerer Teil entwickelt jedoch Traumafolgestörungen. Unter diesem Begriff werden im klinischen Kontext verschiedene Diagnosen zusammengefasst, die in der Folge einer Traumatisierung auftreten können. Die bekannteste Form ist die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), einschließlich der komplexen PTBS sowie dissoziative Störungen.

Weitere mögliche Traumafolgestörungen sind Varianten von:

- Emotional instabile Persönlichkeitsstörung (Borderline)

- Depressive Störungen

- Angststörungen

- Suchterkrankungen

- Somatoforme Störungen

Wir verstehen diese Krankheitsbilder als Verlaufstypen einer Traumafolgestörung. Diese Perspektive ergänzt die klassische punktdiagnostische Einordnung nach der ICD, indem sie den individuellen Verlauf stärker in den Fokus rückt.

Die Forschungsergebnisse und Best-Practice-Erfahrungen unserer Arbeitsgruppe sind im Band II „Kompendium Traumafolgen“ der Reihe TRAUMAFOLGESTÖRUNGEN – VORBEUGEN, BEHANDELN UND REHABILITIEREN zusammengefasst.

Säule 2: Rehabilitation von Psychotraumafolgestörungen

Die Rehabilitation von Menschen mit Psychotraumafolgen ist eng mit der Lehre im Masterstudiengang für den Schwerpunkt Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen verknüpft. Unser Ansatz beruht auf dem biopsychosozialen Verständnis von Krankheit und Genesung.

Rechtliche Grundlage bildet das Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX). Es definiert die Voraussetzungen, Ansprüche und Gestaltungsmöglichkeiten für Rehabilitationsleistungen.

Im Kompendium Traumafolgen haben wir dargestellt, wie folgende Leistungen zur Rehabilitation von Traumafolgestörungen eingesetzt werden können:

- Medizinische Rehabilitation

- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

- Unterhaltssichernde und ergänzende Leistungen

- Leistungen zur Teilhabe an Bildung

- Leistungen zur sozialen Teilhabe

Ein zentraler Bezugspunkt ist die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Die ICF ist unser Klassifikationssystem den Teilhabebedarf eines Menschen zu beschrieben. Hierbei fließen alle medizinischen und psychosozialen Aspekte ein.

Säule 3: Psycho Target Group Intervention Program (TGIP) in der psychosozialen Notfallversorgung

Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) entstand aus dem Konsensusprozess des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie umfasst sowohl die Gesamtstruktur als auch Maßnahmen der Prävention sowie der kurz-, mittel- und langfristigen Betreuung im Kontext belastender Notfall- oder Einsatzsituationen. Dazu zählt auch der Opferschutz, der im SGB XIV neu geregelt wurde.

Das Target Group Intervention Program (TGIP) ist ein differenziertes Interventionskonzept nach Belastungserfahrungen. Es orientiert sich am Risiko- und Ressourcenprofil der Betroffenen sowie an der Art der potenziellen Traumatisierung. Dabei berücksichtigen wir:

- unterschiedliche Formen der Psychotraumatisierung

- individuelle Vulnerabilitäten

- die Rolle institutioneller Verantwortungsträger

Eine besonders vulnerable Zielgruppe sind Menschen mit Behinderungen – ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der Heilpädagogik.

Forschung und Best-Practice-Beispiele zu diesem Themenfeld sind im Band IV „Kompendium Trauma und Akutintervention“ der Reihe TRAUMAFOLGESTÖRUNGEN – VORBEUGEN, BEHANDELN UND REHABILITIEREN zusammengefasst.

Säule 4: Trauma Informed Care

Einrichtungen in sozialer Trägerschaft sind zunehmend verpflichtet, systematisch Gewaltprävention in ihr Qualitätsmanagement (QM) zu integrieren. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, traumasensible Ansätze – insbesondere Trauma-informed Care (TIC) transformiert eine Organisation zu einem ganzheitlichen System, in dem jeder Mitarbeitende ein Grundverständnis von Traumata verinnerlicht hat.

- An welchen Merkmalen kann festgestellt werden, ob eine Organisation traumasensibel

- Welche Interventionen sind erforderlich, damit eine Organisation traumasensibel ausgerichtet wird?

- Welche Handlungskompetenzen werden nach der Transformation erreicht?

Haben Sie Fragen zu unserem Arbeitsschwerpunkt, so können Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wenden Sie sich hierzu an Prof. Dr. Robert Bering (E-mail: robert.bering@uni-koeln.de).